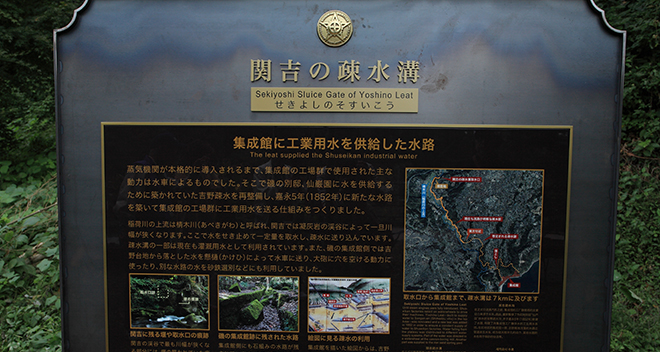

西欧諸国の脅威にいちばん早く遭遇する場所、日本の最南端にある薩摩藩は、他の藩に先駆けていち早く近代化に着手しました。それが、1851年に藩主となった島津斉彬による「集成館事業」です。反射炉や溶鉱炉建設や紡績など、後の日本の急速な産業近代化の礎となった集成館事業。その最初のエネルギー源になった水源も、世界文化遺産の一部として認定されました。磯公園から直線距離で約7km『関吉の疎水溝』です。

世界遺産をスタートさせた関吉の疎水溝。

蒸気機関が本格的に整備されるまで、集成館事業の高炉や鑚開台(砲身に穴を開ける装置)など工場の動力には、水車のエネルギーが用いられていました。しかし、集成館がある磯地区には大きな河川がなく、元来、仙巌園には、鹿児島市吉野台地の西方に位置する下田町関吉から園に水を供給するための疎水(吉野疎水)が築かれていました。1852年、島津斉彬はその疎水から新たな水路を築き、約7kmに渡って導水し、集成館の水車に安定した水を供給することを計画しました。関吉には、稲荷川から取水した当時の取水口跡が残っており、疎水溝の一部は現在も灌漑用水として利用されています。

2013(平成25)年に国の史跡に指定された関吉の疎水溝は、2015年に世界文化遺産に認定。「集成館に工業用水を供給した水路」として、その功績を称えた碑が建設されました。現地では、薩摩の歴史に詳しいボランティアの方が幕末から明治に至る日本の産業革命と薩摩藩の歴史について、分かりやすく丁寧に教えてくれます。

高低差が少ないシラス台地である吉野台地に、一定の傾斜で水路を築く事業は容易なものではなく、高度で洗練された技術が不可欠でした。約7kmに及ぶ疎水は、そうした困難さを克服し、端部の「落とし」で急斜面に水を導くシステムです。その基本的なシステムは、岩盤に縦長の溝を刻み、水をせき止める堰を築いて渓谷で水をせき止める仕組みです。関吉では凝灰岩の渓谷によって、いったん川幅が狭くなります。その箇所で水をせき止めて一定量を取水し、疎水に取り込んで安定量の取水に成功しました。まさに日本の産業革命の影の立役者と言えるでしょう。

関吉の疎水溝への世界文化遺産散歩の後には「ニッセイギャラリー稲音館」で、素敵なランチやデザートはいかがでしょうか? おすすめコースは行きにお店の駐車場に車を置かせてもらい、帰りがけに寄って休憩するというパターン。お店の前に広がる田園風景を眺めながら、テラスでゆっくりとスローフードをいただく時間は忘れられない思い出になるはず。稲音館は、自家製野菜と地元食材を活かした料理が食べられるギャラリー&農家レストランです。世界文化遺産散歩と採れたて作り立ての旬のセット、今度の週末にいかがですか?

Information

関吉の疎水溝

鹿児島県鹿児島市下田町1263先

TEL: 099-227-1962(鹿児島市教育委員会文化財課)

アクセス:JR鹿児島中央駅から緑ヶ丘団地線で30分「関吉の疎水溝跡前」バス停下車、徒歩6分

ニッセイギャラリー稲音館

鹿児島県鹿児島市下田町1879

TEL: 099-243-6277

営業時間:8:30~17:30 定休日:月曜日・第4日曜日

駐車場:有